Sul tema dell’utilizzo del glifosato in città, è intervenuto Dario Gaviglio, fondatore del Centro Studi Vercellae.

Diserbo: altro che Glifosato i Romani avevano sistemi più efficaci

“L’uso del glifosato a Vercelli suscita – spiega Gaviglio legittime preoccupazioni, in quanto si tratta di un erbicida classificato come potenzialmente cancerogeno dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel 2015. Proprio per questi rischi, dal 2016 la normativa italiana vieta l’irrorazione di glifosato in aree pubbliche frequentate dalla popolazione.

Nel secolo scorso l’impiego di diserbanti ha sollevato numerose controversie: durante la guerra del Vietnam, ad esempio, l’esercito americano utilizzò un potente defoliante noto come Agente Orange, contenente 2,4,5-T e 2,4-D, insieme a una contaminazione da TCDD, una diossina estremamente tossica. Questi composti causarono gravissimi danni ambientali e sanitari, provocando malformazioni congenite, tumori, disturbi immunitari e patologie croniche sia nella popolazione vietnamita sia tra i soldati esposti, oltre a un danno permanente agli ecosistemi e alla biodiversità locale.

In seguito, in Italia vennero impiegati erbicidi a base di 2,4,5-T e di 2,4,5-TP nelle risaie, finché non furono vietati negli anni ’70, dopo il disastro Seveso, per via della loro elevata tossicità. Il 2,4-D, considerato anch’esso come potenzialmente cancerogeno, rimane tuttora autorizzato in alcune formulazioni, suscitando notevoli preoccupazioni ambientali e sanitarie.

Negli anni ’60, ’70, ’80, i gruppi anarchici vercellesi si impegnarono attivamente per sensibilizzare i concittadini riguardo al pericolo nell’uso pesticidi, trovando troppo spesso una cittadinanza sorda, omertosa, scettica o compiacente con gli interessi economici dei latifondisti delle campagne. Negli anni successivi, molti agricoltori svilupparono carcinomi o leucemie che li portarono alla morte confermando la fondatezza delle preoccupazioni legate alla salute.

Il glifosato, il cui utilizzo è stato recentemente approvato dalla giunta di Vercelli, condivide alcune caratteristiche con le sostanze precedentemente indicate: è un erbicida sistemico, persistente nell’ambiente, capace di contaminare le acque superficiali e sotterranee e di penetrare nei tessuti vegetali. Esiste un parallelismo preoccupante tra l’utilizzo indiscriminato del 2,4-D in passato e l’attuale impiego del glifosato: entrambi agiscono su larga scala con effetti collaterali ancora oggetto di studi e di controversie, e rischiano di lasciare conseguenze pesanti per la salute umana e per l’ambiente nel lungo periodo.

A conferma di questi timori, l’Istituto Ramazzini di Bologna ha condotto una ricerca di lungo termine sugli effetti del glifosato, pubblicata ad inizio giugno 2025.

È stato dimostrando l’aumento di incidenza di leucemie e altre alterazioni del sistema emolinfopoietico anche a dosi inferiori ai limiti di legge, evidenziando potenziali rischi per la salute umana anche a basse esposizioni.

È noto, inoltre, che i residui di erbicidi possono colpire animali domestici e bambini, più vulnerabili a esposizioni ambientali, e aggravare la situazione di chi è già immunodepresso o in trattamento oncologico. Inoltre, il costo sanitario per le patologie potenzialmente legate a tali sostanze, sommato al prezzo d’acquisto, ricadrà sulla collettività.

Esistono metodi alternativi ed ecologici per il controllo delle erbe infestanti che riducono sensibilmente i rischi per la salute pubblica e l’ambiente. Dal 2016, infatti, le linee guida europee — attraverso direttive e regolamenti finalizzati alla strategia “Farm to Fork” e alla tutela della biodiversità — hanno fissato obiettivi di riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari chimici per limitare l’impatto ambientale.

In questo quadro, molte aziende e centri di ricerca hanno sviluppato tecniche e tecnologie innovative, come macchinari per il diserbo termico che sfruttano acqua bollente, sia a bassa che ad alta pressione, e talvolta arricchita con piccole quantità di enzimi naturali derivati da fermentazioni organiche (similmente all’aceto). Questi enzimi possono potenziare l’efficacia del trattamento andando a danneggiare la parete cellulare delle piante infestanti, ma senza effetti tossici sull’ambiente circostante.

Queste macchine, oltre ad avere costi di funzionamento irrisori e costì d’investimento sostenuti fortemente da incentivi economici, sono progettate per agire in modo mirato, riducendo drasticamente la dispersione di sostanze chimiche nell’aria, nel suolo e nelle falde. Inoltre, rispetto ai diserbanti tradizionali, non presentano rischi di bioaccumulo né rilasciano residui dannosi per insetti impollinatori, animali domestici o bambini.

Oltre a queste tecniche, rimangono valide e consolidate pratiche manuali e meccaniche che, seppure più laboriose, possono essere integrate in una gestione sostenibile del verde pubblico e privato.

Il principio di precauzione, promosso dalla normativa europea del 2016, invita proprio a privilegiare questi metodi alternativi ogniqualvolta sia possibile, minimizzando così l’utilizzo di principi attivi chimici potenzialmente dannosi per l’uomo e per gli ecosistemi.

Vale la pena ricordare, per inciso, che nel 2023, quando la Commissione Europea ha rinnovato l’autorizzazione all’uso del glifosato per altri dieci anni, sembrava essersi “dimenticata” che nel 2016 la strategia dichiarata puntava invece a ridurne l’impiego a favore di alternative più sostenibili e rispettose dell’ambiente”.

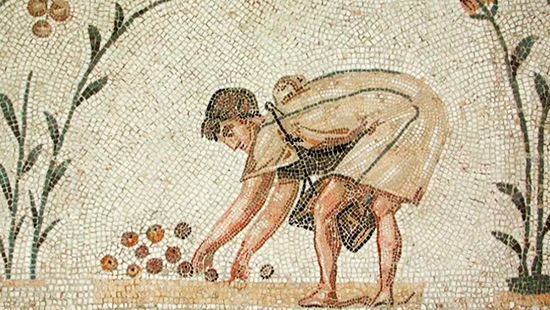

Tecniche di diserbo in epoca romana

Prosegue Gaviglio: “Nell’antica Roma il controllo delle infestanti era un’attività importante sia nelle città sia nei campi. I romani impiegavano:

– Sale: gettato sul terreno in concentrazione elevata per rendere inospitale la crescita delle piante, soprattutto in aree da mantenere sgombre, specialmente sulle lunghe strade che univano Roma al resto dell’Impero.

– Aceto (acetum): utilizzato puro o mescolato con acqua calda per bruciare le erbacce, grazie all’acidità che danneggiava i tessuti vegetali.

– Fuoco controllato: piccoli fuochi o bracieri mobili venivano impiegati per bruciare stoppie e piante infestanti, pratica attestata anche in testi agronomici come il De Agricultura di Catone e citata da Virgilio nelle Georgiche;

– Zappatura e rimozione manuale: i legionari stessi, durante l’allestimento degli accampamenti, erano istruiti a estirpare la vegetazione per motivi igienici e tattici, portando con sé strumenti di ferro appositi (rastrum, dolabra).

– Amurca (residuo amaro della lavorazione dell’olio di oliva) mescolata al terreno per limitarvi la germinazione di infestanti, consigliata da Catone e Varrone;

– applicazione di olio di oliva, pece o grasso per soffocare le piante giovani (citati da Plinio il Vecchio);

– impiego di sostanze naturali tossiche come il succo di cicuta macerato con fiori di lupino per distruggere piante indesiderate (Democrito).

I legionari romani portavano con sé un sacchetto di sale, utilizzato non solo a scopo alimentare e igienico, ma anche per contrastare la crescita dell’erba dal terreno dove avrebbero allestito l’accampamento militare.

Inoltre, una miscela di aceto e sale veniva impiegata come disinfettante nei centri abitati e lungo le strade, per contrastare i problemi igienico-sanitari causati da urine e deiezioni animali.

Gli autori classici come Catone, Plinio, Columella e Frontino citano questi metodi, sottolineando che i materiali naturali come sale, acqua calda e aceto erano economici, facilmente reperibili e con minori effetti collaterali sull’ambiente rispetto a sostanze tossiche.

Va ricordato inoltre che le piante, se gestite correttamente, svolgono un ruolo essenziale nella depurazione dell’aria e nella stabilità ambientale, contribuendo ad assorbire CO₂ e rilasciare ossigeno.

Il glifosato rende il terreno sterile, distruggendo anche microrganismi vitali e insetti impollinatori e compromettendo la biosfera locale.

Per queste ragioni, molti cittadini chiedono che la gestione del verde pubblico punti su metodi meno invasivi, riducendo l’impatto chimico sul territorio e sulla salute collettiva.

Poiché lo studio dell’Istituto Ramazzini è recente, nelle ultime settimane numerose testate giornalistiche hanno riportato la notizia che il glifosato è stato dimostrato come potenzialmente cancerogeno.

Nonostante ciò, l’Amministrazione Comunale di Vercelli sembra preferire ignorare i risultati di queste nuove ricerche, adottando lo stesso atteggiamento già visto in passato con altri diserbanti tossici: anni di utilizzo irresponsabile, danni ambientali e alla salute delle persone, seguiti infine da un divieto imposto per legge”.